最让龙宇惊喜的是孩子们对黄鹤楼诗词文化的理解深度。从崔颢的“昔人已乘黄鹤去”,到李白、王维等诗人的千古名篇,他们不仅清晰梳理出诗词脉络,更将研学主题聚焦于“如何传承黄鹤楼文化”——这种从知识积累迈向文化责任的思考,远超他对这个年龄段孩子的预期。

实地研学过程中,孩子们之间互帮互助的举动,更让龙宇为之动容。面对黄鹤楼主楼前逐渐增多的人流,芷绮迅速组织大家围成小圈,及时提醒“保持距离,注意安全”;午餐时分,恩平认真检查每一份餐具,牢记“选择正规餐厅”的约定;上下楼梯时,庚钰则不断轻声叮嘱“慢一点,注意脚下”,细致周到宛如团队中的“小管家”。孩子们在互助协作中,将“团队合作”转化为真切关怀,让“安全守则”成为彼此守护的默契。

作为志愿者,龙宇不仅是他们旅途中的同行者,更是他们成长路上的见证者。他感慨,“我由衷地为这样的孩子们喝彩。他们或许不是最‘完美’的研学小队,却足够真实、足够温暖——在这一趟旅程中,他们学会了观察、思考,懂得了合作与担当,而这,正是‘去远方’最动人的起点。”衷心祝愿这些追光少年,能始终保持这份合作的热情与关怀他人的勇气,在更远的远方,续写更加动人的成长故事。

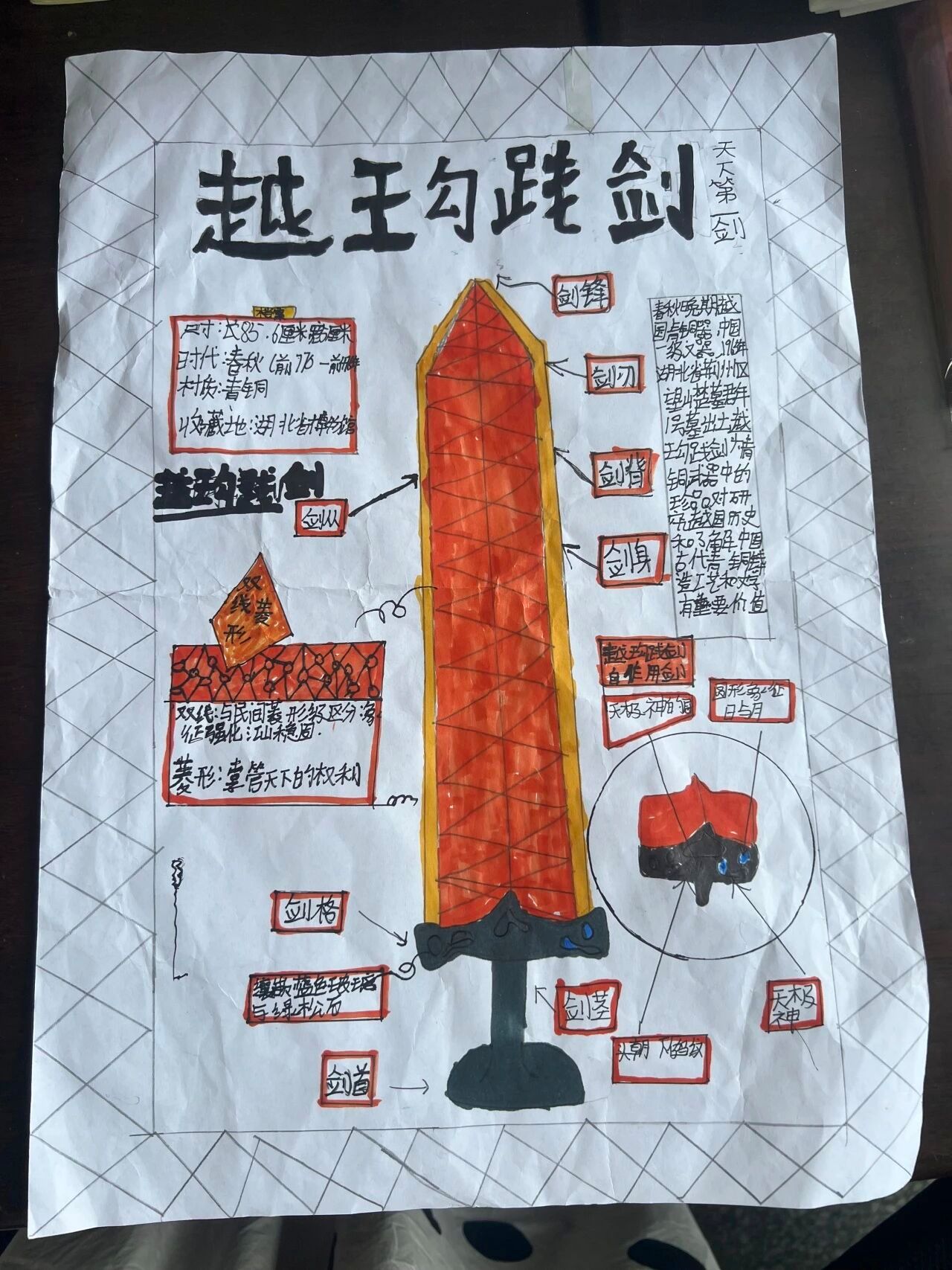

“为什么越王勾践剑历经两千多年仍毫无锈迹?”怀揣着对青铜时代的种种好奇,来自湖北省襄阳市老河口市仙人渡小学的“元气满满小队”走进湖北省博物馆,开启了对“天下第一剑”的深度探索。

孩子们化身“小小研究员”,分工协作、逐步探秘:他们聆听专业讲解,仔细观察剑身的菱形纹饰与鸟篆铭文;拿着预先准备的问题采访馆内工作人员,了解这把剑1965年出土于江陵望山楚墓时的情景——它藏于漆木鞘中,剑光逼人,仍可划破纸张;大家还认真收集资料,对照实物一一记录。

当亲眼见到越王剑的寒光,亲耳听到曾侯乙编钟奏响《楚商》,课本里的“青铜文明”顿时有了温度。学生雅君注视着剑身铭文轻声感叹:“原来‘卧薪尝胆’真的有实物见证!”这种触摸历史的震撼,远非课堂所能替代。

孩子们的提问也充满惊喜:“为什么一个编钟能发两个音?”“越王的剑为何在楚墓中出现?”这些问题促使师生共同查证、讨论,让旅程成为一场真正的共同探索。带队孙老师说,“他们追着讲解员问个不停,眼里都是光。”在参观曾侯乙墓展区时,远古的青铜焊接与榫卯工艺令大家连连惊叹,有学生直言:“古人比我们想象得要聪明得多!”

黄鹤楼,位列“江南三大名楼”之一,素有“武汉十大景”之首的美誉。作为土生土长的“湖北伢”,湖北省襄阳市老河口市光未然小学“气冲霄汉小队”的孩子们第一次走进这座名楼,带着一个特别的任务——探究“黄鹤楼为何屡毁屡建?重建的意义究竟何在?”

此次探馆,孩子们不仅解开了“千年不锈”的奥秘,更体会到这把剑不仅是吴越青铜技术的巅峰,更是“卧薪尝胆”精神的象征。他们从中看见:每件文物背后,都藏着古人的智慧与岁月的故事。

为解答这一问题,小队以四步展开深入研学:首先梳理黄鹤楼从三国时期始建至1985年现代重建的历次兴废时间线,理解其从军事瞭望台到文化地标的演变历程;聚焦建筑细节,观察飞檐的 45 度倾角、梁柱上的云纹鹤纹,以及了解榫卯结构、一麻五灰等传统技艺;随后对比古今诗词,从崔颢的“日暮乡关何处是”到新时代孩童笔下“新楼看长江”的赞叹,感受黄鹤楼在文化表达中的延续与新生;最后尝试用乐高搭建黄鹤楼模型、撰写研学报告,以实践方式还原认知与感悟。

为解答这一问题,小队以四步展开深入研学:首先梳理黄鹤楼从三国时期始建至1985年现代重建的历次兴废时间线,理解其从军事瞭望台到文化地标的演变历程;聚焦建筑细节,观察飞檐的 45 度倾角、梁柱上的云纹鹤纹,以及了解榫卯结构、一麻五灰等传统技艺;随后对比古今诗词,从崔颢的“日暮乡关何处是”到新时代孩童笔下“新楼看长江”的赞叹,感受黄鹤楼在文化表达中的延续与新生;最后尝试用乐高搭建黄鹤楼模型、撰写研学报告,以实践方式还原认知与感悟。

黄鹤楼内随处可见历代诗人的题诗。孩子们也创作了一首活泼的小诗:“新楼站得高,看长江跑,我们拍手笑”。带队王老师说:“把古今诗句放在一起,黄鹤楼的故事就像串珠一般,越串越长。”研学手册里,孩子们用心记录了许多有趣的小发现:飞檐高高翘起,其实是为了防雨,不侵蚀木柱;柱身雕刻那么多鹤纹云饰,说明古人也追求美观;顶楼视野开阔,想必古人常在此眺望江舟往来……

通过这些观察与体验,孩子们逐渐明白:黄鹤楼的重建从来不是简单的复刻,而是一次次文化的“重生”。楼宇可以被毁,但它所承载的历史记忆、工匠技艺与人文精神,却在一次次重建中延续、焕新,并被赋予时代的意义。

武汉,是一座镌刻着红色记忆的英雄之城。来自湖北省十堰市竹溪县长安学校的“长安探寻红色文化小队”踏上这片热土,走进辛亥革命博物馆、中共五大会址纪念馆等红色场馆,开展了一场以“寻访革命印记,感受美好生活”为主题的研学之旅。

孩子们带着记录工具和地图,以多种方式展开学习。在黄鹤楼、省博,他们通过参观和查阅资料积累背景知识;而在辛亥革命首义之地、中共五大会址、八七会议旧址等地,则采用实地观察、采访讲解员、沉浸体验等方法,深入理解那段风云激荡的历史。

尤其在一处运用全息投影技术还原的历史场景前,孩子们久久驻足,不愿离去。光影之间,历史悄然“复活”:年轻的毛泽东同志身着粗布长衫,正为农民运动慷慨陈词;蔡和森、瞿秋白等代表神情肃穆,激烈讨论着革命的前行方向。旭东同学在研学日记中写道:“这种沉浸式的体验,让教科书上的历史突然变得鲜活起来!中共五大会址,就像一座精神灯塔,提醒我们——不能忘记来时的路。”

这次研学,不仅是一次历史的回望,更是一场信仰的传承。革命先烈的热血与理想,跨越时空,依然激励着新时代的少年勇敢向前、不忘初心。

享有“万里长江第一桥”美誉的武汉长江大桥,迎来了一群特殊的探访者——来自湖北省襄阳市老河口市光未然小学的“阳光少年队”。孩子们怀着求知的心情,开始了对这座具有历史意义的“钢铁巨人”的实地探索。

研学第一天,孩子们便迫不及待乘坐地铁前往武汉长江大桥。由于当天阳光强烈、气温较高,小队临时调整计划,先登上黄鹤楼远眺。立于楼阁之上,大桥全貌尽收眼底——桥身横跨浩荡长江,汽车川流不息,壮观景象引得大家连连赞叹。走进桥梁博物馆,通过系统参观,孩子们了解了从古代桥梁到现代大桥的技术发展历程。博物馆工作人员为大家生动讲解当年建设者如何克服江水湍急、地质复杂等重重困难。孩子们认真聆听、积极提问,无不为建设者的智慧与勇气所折服。

此外,小队还专门体验了中国国内首条悬挂式单轨系统——武汉光谷空轨列车。坐在无人驾驶的车厢中,列车在空中平稳运行,窗外城市风景不断流动,这种神奇的交通方式让大家兴奋不已。孩子们感慨道:“太高科技了!原来桥梁不只是横跨江河,还可以是列车在空中‘飞行’的轨道!”

通过此次研学,孩子们深切体会到——伟大建筑的背后,是技术的突破、时代的进步,更是无数建设者用智慧与汗水汇聚的磅礴力量。

这段走出课堂的成长修行,让历史的厚重与文化的魅力,在孩子们心中生根发芽。愿他们带着这次研学的收获与启迪,在更广阔的世界里自信前行,解锁成长的无限可能!